ハウとケケンカニ

第1話 第2話 第3話 第4話

リリィタウン中央に設置された舞台から、ごうと火炎の柱が上がった。

リリィタウン中央に設置された舞台から、ごうと火炎の柱が上がった。

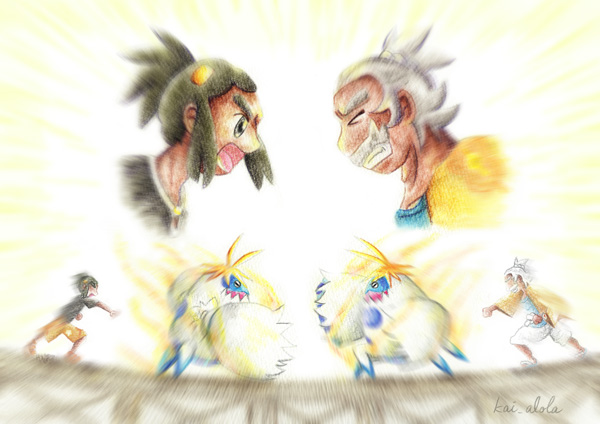

壇上、村の入口から遠い側の端に立つのはハウ。反対側で迎え撃つのはハラ。舞台の真ん中では、ハウのブースターがハラのオコリザルに対して炎の突進を決めたところだった。

村民たちはにわかに始まった二人の試合にすっかり夢中で見入っていた。なにせメレメレ島の首長、しまキングハラとその孫の真剣勝負である。人だかりはさらなる人を呼び、舞台の周りは祭りの日のようなにぎわいを見せていた。高く火の粉を散らすブースターの突進を耐えきったオコリザルをたたえる拍手が沸けば、挑戦者ハウに対して発破をかける声も響く。

しかしハウとハラはそれらの音に何の反応も示さなかった。二人はただ、互いと互いのポケモンを見据えていた。

「やりますな。しかしここまで。先の不発を怒りに変えよ、オコリザル! 地団駄!」

「後ろに飛んで距離を取って、ブースター!」

オコリザルが大きく足を上げて構えた。ブースターはハウの指示通り飛びすさったが、直後、舞台を破壊せんばかりの強い衝撃に食らいつかれた。間近で技を受けることは防いだとはいえ、抜群の攻撃にブースターの足元は大きくぐらつく。

「ブースター!」

それでもハウは諦めなかった。その闘志は叫びを通じてブースターの心に届き、激しい勢いで燃え上がって倒れかけた体を支えた。ちらりとハウを見たブースターの覚悟を、ハウはしっかりと受け止めてうなずく。

「フレアドライブ!」

火炎をまとった突進がオコリザルの正面をとらえた。ブースターの血気そのものを具現化した爆炎が再び壇上を焦がし、熱い猛撃をまともに受けたオコリザルは倒れ伏して動かなくなった。同時にブースターもまた、諸刃の激突に気を失った。

ハウとハラがモンスターボールをかざし、壇上からポケモンの姿が消えた。二体のすさまじい健闘に、大きな拍手と歓声が舞台を包んだが、向かい合うトレーナーたちは微動だにしなかった。

「お互い最後の一体ですな。」

「じーちゃんは最後にそのポケモンを残すって思ってたよ。だからおれもこのポケモンを最後まで残してたんだ。」

ハラはわずかに眉を上げたが、すぐにモンスターボールを投げた。ハウもその動作にならった。ぽんとポケモン二体分の光があふれ、現れたのは全く同じ姿のポケモン――ケケンカニと、ケケンカニだった。

少し意外そうな顔をしてハラは壇上を見つめた。ハラが最も育成を得意とするポケモンのうちの一種がケケンカニだ。見慣れた形の初めて会うポケモンに、ハラは思わずほほう、と息をこぼしていた。

「まさかケケンカニを育てていたとは。」

「うん! ついこの前ねー、仲間になったんだ。」

そう。ハウがケケンカニを手持ちに加えたのは、ほんの数日前にさかのぼる話だった。

氷の粒をはらんで激しく吹きすさぶ風。わずかな高山植物の存在しか許さず冷たく広がる地面。よほどの猛者しか踏み入ることのないこの土地、ラナキラマウンテンで、ハウはポケモンバトルの修行をしていた。ジャケットを着こみ、マフラーや手袋で肌の露出を覆っても、突き刺すような冷気が骨の髄まで侵入してくる。しかしここなら誰にも邪魔をされず集中できるし、空気が薄く厳しい環境はポケモンだけでなくトレーナーにも負荷をかけて鍛えてくれた。時々飛び出してくる野生ポケモンもレベルが高く、練習相手として申し分ない。

今、ハウの傍らに立つアシレーヌが、歌声に応じて踊る無数の水泡を野生のニューラの上ではじけさせたところだった。敵わないと悟ったニューラはしっぽを巻いて逃げだし、ハウはアシレーヌの頭を軽くなでた。

「今のアリアすごく良かったよー。もう一回見せてもらってもいいー?」

数メートル先にある手頃な岩を目標として指し示す。アシレーヌはうなずくと、歌うような鳴き声を高らかに響かせて水泡を呼んだ。ハウはその響きにじっと耳を傾け、いつ泡が現れ対象の前で破裂するのか観察した。

「よし。もう一度、うたかたのアリア!」

響く声。現れる泡。いち、にの、さん! ハウが予想した通りのタイミングで泡が炸裂した。岩塊が飛び散り、はじけた水がすべて地面に染みた時には、あわれ標的となった岩は半分以上えぐれた姿を風雪の中にさらしていた。

「うーん、いい感じー! 強くなってるねー、アシレーヌ!」

ハウが褒めると、アシレーヌも誇らしげに胸を張ってみせる。そんなアシレーヌをにこにことなでてやりながら、本当に強く育ってくれたと、ハウは感慨に浸った。

島巡りを始めた頃は、まだほんの小さなアシマリだった。あれからいろんな道を走り回って、きのみを取ったり、試練を受けたり、様々なものに出会った。進化した時の感動も、仲間が増えた時の喜びも、みんな一緒に経験した。

アシレーヌだけではない。ハウの手持ちポケモン一体一体が、ハウと共に島を巡った大切な相棒だった。広い海が夕日に染まって真っ赤に輝いているのを見た時も、新しい島に到着して初めての空気を胸いっぱいに吸いこんだ時も、ハウの側にはいつもポケモンがいた。

バトルに勝った時も、負けた時も。アローラリーグ最初の挑戦者の座を賭けてカイに勝負を挑み、敵わなかった時も。メレメレ島の大試練――ハラとの試合結果に渦巻く思いを抱いて夜を過ごした時も。

ハウはぐっと拳を握る。

(おれの島巡り、まだ終わってない。終われないんだ、このままじゃ。)

一つ深呼吸をして、ハウはアシレーヌにもう一度「うたかたのアリア」を指示した。

草むらが不自然に揺れ動いたのはその時だった。

野生ポケモンか。ハウとアシレーヌは振り向いて身構えた。何がいるのか、いきなり攻撃してくるのか、見極めるための緊張の一瞬の後、現れたのは

「マケンカニ!?」

この場所に生息しているはずのないポケモンの姿を見て、ハウは思わず大声を上げた。ひどく傷だらけで弱々しい歩みのマケンカニだった。マケンカニはハウに気がつくと、寒さのためか痛みのためか震えながらも右のはさみをかざし、独特の動きで振った。ぷるるん、ぷるるん。

その動きには見覚えがあった。以前ウラウラ島――確かホクラニ岳の試練を受ける前だったから、十番道路だったろうか――で見たマケンカニと同じはさみの振り方だ。

「えーっ! きみ、あのマケンカニなの!?」

マケンカニは、ぷるるんとはさみを振った。

それでハウも、にわかには信じがたかったが、そのマケンカニがメレメレ島で出会い、アーカラ島とウラウラ島でも遭遇した、島巡りするマケンカニに間違いないことが分かったのだった。

不思議な顔なじみをぼろぼろの状態で放っておけるはずもなく、ハウはマケンカニを抱きあげると、吹雪の届かない洞窟の中に避難した。野生ポケモンが寄ってこないようアシレーヌに見張りをお願いし、とにかくマケンカニを寒さから守るため自分のマフラーを外して包んでやる。マケンカニは特に嫌がる様子もなく、むしろほっとしたような表情さえ浮かべて、ハウがリュックから取り出した傷薬を使う間もおとなしくしていた。

不思議な顔なじみをぼろぼろの状態で放っておけるはずもなく、ハウはマケンカニを抱きあげると、吹雪の届かない洞窟の中に避難した。野生ポケモンが寄ってこないようアシレーヌに見張りをお願いし、とにかくマケンカニを寒さから守るため自分のマフラーを外して包んでやる。マケンカニは特に嫌がる様子もなく、むしろほっとしたような表情さえ浮かべて、ハウがリュックから取り出した傷薬を使う間もおとなしくしていた。

「びっくりしたよー。まさかこんな場所で会うなんて。きみの島巡りは終わったのー?」

「びっくりしたよー。まさかこんな場所で会うなんて。きみの島巡りは終わったのー?」

マケンカニはマフラーの中からハウを見上げて、細長い触角の下にくりりとついた両目を眠たそうにゆっくり閉じ、また開いた。もちろんハウは答えを期待していたわけではないから、傷薬が無事に効いている様子に安心して微笑んだ。

「おれの島巡りはねー、まだ終わってないんだ。あともう少し、なんだけど……」

ぽつりとつぶやくハウの姿を、マケンカニはじっと見つめていた。

そうだ、とハウは思いついてリュックに手を伸ばす。

「これ好きでしょー。食べる?」

ポケマメを一粒見せてやった。マケンカニはハッとして身を乗り出すとポケマメにかぶりつき、あっという間にたいらげてしまった。それからもっと欲しいと催促するようにハウの体をつついた。

「ふふ、元気になったみたいだね。良かったねー。」

二人の様子を見てアシレーヌも近づいてきて、ハウ越しにマケンカニをのぞいた。ところがマケンカニはアシレーヌと目が合った瞬間、ぱっとマフラーから抜けだしハウから離れ、はさみをボクサーのように体の前に構えてアシレーヌに相対した。

「うわ、マケンカニ?」

どこにでも素早く動けるようゆらゆら体を上下させているその姿勢は、間違いなくバトルを誘っていた。戸惑うハウとアシレーヌ。

だが、どうすべきか答えを見つける前に、ハウは複数の小石がからりと転がる音を耳にした。振り返ると、洞窟の岩陰に隠れてニューラが一体、二体、いやもっとたくさんいる。赤い視線がハウたちを中心にしてぴりりと行き交う。囲まれた。おそらくさっきのニューラが仲間を連れて報復に戻ってきたのだろう。

「アシレーヌ、今戦う相手はマケンカニじゃないよ。アリアの準備はいい?」

前後左右を見回し、相手の数を確認しながらハウは相棒に問いかけた。ニューラの群れはおそらく五体。アシレーヌは短い鳴き声を一つ上げてハウの側に立った。

やる気満々だったマケンカニは、戦うはずの相手に背を向けられて肩すかしを食らい、ちょっと棒立ちした。だが、自分からバトルを挑むくらい戦い好きなだけのことはある。敵に囲まれたこの状況をすぐに理解して、アシレーヌとは反対側のハウの隣に立った。

「マケンカニ! 一緒に戦ってくれるの?」

ちらりとハウを見た後、ぷるるんとはさみが揺れた。

ハウは少し口の端を上げると、よし、とつぶやいて岩陰のニューラに目をやった。

不意打ちに失敗したと気がついたニューラたちが飛びだした。まずは二体。一体はアシレーヌに向かって氷のつぶてを放ち、もう一体は鋭い爪でマケンカニに襲いかかる。

「アシレーヌ、ハイパーボイス!」

氷粒ごとニューラを吹き飛ばす爆音が洞窟に響きわたった。一方のマケンカニも、切り裂かれた傷をものともせず強烈な一打をお見舞いしたところだった。

(爆裂パンチか。)

高い威力の代わりに動作が大きく、避けられやすい技だ。この場面ではなかなかリスキーな選択だが、そういう戦い方も嫌いじゃないとハウは思う。

二体のニューラが完全に倒れたことを確認する前に、残りのニューラが一斉に襲いかかってきた。アシレーヌに一体。マケンカニに二体。素早いニューラたちの攻撃をすべてかわすことはできない。ここは一気に片を付けたいところだが。

ハウはニューラに突進していくマケンカニの背中を見た。彼の体力が持つかどうか、そして彼がハウを信じてくれるかどうか、一か八かだった。

「アシレーヌ、うたかたのアリア! マケンカニはあと少しだけニューラを引きつけて!」

マケンカニは一瞬驚いたようだったが、その場にとどまりニューラたちの攻撃を受け止めた。指示が通った。ハウのほおはカッと熱くなる。アシレーヌの歌声が響く。いち、にの、

「今だマケンカニ! ニューラの懐にもぐりこんで反撃!」

十分に近寄ったニューラにマケンカニの連続打撃が放たれた。と同時にアシレーヌの水泡が爆発する。激しい衝撃と弾丸のような水滴が場にいるすべての者に降り注いだが、最接近したニューラが盾となりマケンカニへのダメージはわずかだった。

泡に襲われ猛烈な拳を受け、ニューラたちはやはり敵わないと慌てて逃げていった。

「やったー! マケンカニ、すごくいい動きだったよー! ありが……」

ところがマケンカニはニューラの逃走を見た後、間髪を入れずにアシレーヌに向かってはさみを振りかざした。突然向けられた敵意にハウもアシレーヌも動きを止めることしかできず、なんで、と思った時にはもうハンマーのようなマケンカニの拳が降り下ろされていた。アシレーヌの背後を狙ったニューラめがけて。

ニューラは予想していなかった援護にふぎゃあと悲鳴を上げると、さすがに勝ち目がないと分かったのだろう、悪態のような短い声を一つ置いて、仲間の後を追いかけた。

たぶんハイパーボイスで仕留め損ねたニューラだ。あるいは六匹目が潜んでいたのかもしれない。いずれにせよ油断していたのは事実で、ハウは今度こそ野生ポケモンの気配が消えたことを確認すると、マケンカニの方を向いた。

「助かったよー。ありがとうねー、マケンカニ。」

ところがその言葉はまたもやマケンカニに届かなかった。ハウが言い終える前にマケンカニの体が輝き始め、その姿を溶かしたからだった。

進化だ。相棒たちのその瞬間を何度も見てきたハウにはすぐに分かった。

光はマケンカニの一回りも二回りも大きく膨れ、そのまま輪郭として固定される。白銀の毛に覆われた体。より太く巨大に成長したはさみ。洞窟中に響かせた吠え声は、沸きたつ新たな力のほんの一部だった。

「ケケンカニ……。」

驚いて見張るばかりだった目を、ハウはやっと細めた。

「進化おめでとう! ケケンカニ!」

まるで自分のポケモンが進化した時のように嬉しかった。ケケンカニも誇らしげにもう一度声を上げた。

アシレーヌとケケンカニに傷薬やきのみを与えた後、ハウは改めてケケンカニに礼を言った。

アシレーヌとケケンカニに傷薬やきのみを与えた後、ハウは改めてケケンカニに礼を言った。

「ありがとー、ケケンカニ。きみのおかげでニューラの群れをやっつけられたよー。」

ケケンカニは答える代わりにすっと立ち上がると、アシレーヌと向かい合って拳を構えた。ちらりとハウを見るケケンカニの視線は、礼ならバトルで返せと言っているようだ。どうあってもアシレーヌと戦いたいらしい。

思えば初めて出会った時以外、マケンカニとの戦闘はずっと避けていた。もちろん無意味に争う必要はないと思ってのことだったが、彼にとってはそれが不満だったのかもしれない。

ハウは腹をすえ、うなずいた。

「そうだよね。最初のバトル、まだ決着ついてないもんなー。」

アシレーヌもいいー? と尋ねると、アシレーヌは元気よく鳴いてケケンカニの正面に立った。

ようやく望みの戦いができることを察したケケンカニは、そわそわと興奮したように体を揺らし、右のはさみをぶるるんぶるるんと振って、ちょっと鳴き声を上げる。バトル相手として背筋を伸ばし立つハウは、そんなケケンカニに対し自然と言葉を返していた。

「うん、もちろん手加減なんてしないよー。おれたちだって、あの頃よりもっと成長したんだからー!」

答えるようにケケンカニが吠えた。

それが戦闘開始の合図だった。

「アシレーヌ、うたかたのアリア!」

高い歌声が響き、無数の水泡が現れた。それらはケケンカニの巨体の上で縦横無尽にはじけ飛んだが、ケケンカニは体中から水を滴らせながらも距離を詰め、接近戦に持ちこもうと食い下がる。その軌道が、ただ泡の爆発を避けようとしているだけではないことにハウは気がついた。

(あっ、背中に障害物を持ってこないようにしてるんだ。)

アシマリの水鉄砲でマケンカニを木の幹にたたきつけたバトルを思い出し、ハウはふっと微笑む。初戦の失敗を今なお教訓にしているとは、なかなか手強い相手だ。

ケケンカニが思い切り拳を振りかぶった。

「爆裂パンチだ! 大きな動きで来るよー! よく見てかわして!」

ハウの指示の下、アシレーヌは注意深くケケンカニを見つめた後、ばっとその場から飛び退いた。直後、強烈な拳がアシレーヌのいた場所に振り下ろされて地面がえぐれる。

よし、と思ったのも束の間、ケケンカニはすぐに次の動作に入った。反対の拳が大きく上がり、再び爆裂パンチか? それともインファイト? と判断を下そうとしたハウの目に入ったのは、そのどちらにも当てはまらない予備現象だった。振りかぶったケケンカニの腕が、アリアの水泡から得た水をも利用してみるみる凍りついていく! 何だあれはという驚嘆よりも、何か分からないけどまずいという危機感の方が先立ったのは幸いだった。

「ムーンフォース!」

とっさに選択した技が、ケケンカニの攻撃よりもほんの数秒早く発動した。アシレーヌの内から月の力がほとばしり、光となってケケンカニを飲みこむ。一閃が周囲を白く焼き尽くし、洞窟内に本来の暗さが戻った時には、目を回して地面に倒れたケケンカニの姿があった。

「ケケンカニ!」

勝負はついた。

ハウはケケンカニに駆け寄り、ほのかに光る石の塊をリュックから取り出して、ケケンカニにあてがった。石がはらむ生命エネルギーがすうと溶けこむと、ケケンカニは目をぱちくりと開けてハウを見た。そしておもむろに息を吐いた。負けたのだと、理解したようだった。

「いいバトルだったよー。ありがとう、ケケンカニ。」

とんとんと体をなでてやる。銀色の毛はまだしっとりと濡れていて、かすかに光を跳ね返した。

ケケンカニはハウに支えられるようにして起き上がった。そのゆっくりとした動きは敗北の悔しさよりも、念願叶った充足感、まだまだ先があることへの希望に満ちているように見えた。ケケンカニの望みに応えてやることができて、ハウも一安心だった。

ところが、そのまま満足してどこへなりとも去るかと思われたケケンカニは、立ちあがったままじっとハウを見つめ動かなかった。大きな体にちょこんとついた小さな目が、黒々と光をたたえこちらを見下ろしている。ハウはそれを不思議そうに眺めていたが、やがてはっとして、そうっと口を開いた。

「もしかして……おれと一緒に来たいの?」

ケケンカニがうなずいた。ハウの心臓がどくんと鳴った。

初めてマケンカニとバトルした時。あの時はハウのほうが、彼を仲間に加えようとモンスターボールに手を伸ばしたのだった。しかしその動作を完遂しなかったのは、完遂できなかったのは、ただ彼がマケンカニという種族のポケモンだったから。祖父のエースであるケケンカニに進化するポケモンだと、知っていたからだった。

もちろん今もその事実は変わらない。けれどもそれ以上に、目の前にいる彼の戦い方、秘めた能力、強い情熱に、ハウは惹かれていた。そこに種族とか、誰が持っているポケモンだとか、関係なかった。

ハウは目を閉じる。一つ深呼吸をする。本当に強い思いを持った者しかたどりつけないこの場所で、吐息が白く形になって宙に浮かんだ。

「おれさー、じーちゃんの本気を引き出すのに、じーちゃんと同じポケモン使ったら意味ないって思ってた。自信もなかったんだ。でもそれって、きみにすごーく失礼な考え方だったよね。」

ハウは、あの時はそらしてしまった目で、今は真っ直ぐにケケンカニを見る。ケケンカニ、と名を呼ぶと、彼もまた真っ直ぐな目でハウを見つめ返した。

「おれからもお願いするよ。おれと一緒に戦ってほしい。じーちゃんに勝って、チャンピオンにも勝って、一緒にてっぺんまで行こう!」

そして空のモンスターボールを取り出し、ケケンカニに差しだした。

ケケンカニは盟友と拳を合わせるかのように、右のはさみでボール中央のボタンを突く。瞬間、ボールが二つに割れケケンカニが吸いこまれた。

ケケンカニは盟友と拳を合わせるかのように、右のはさみでボール中央のボタンを突く。瞬間、ボールが二つに割れケケンカニが吸いこまれた。

かちりと小さな音を立て、ハウの手の中でボールは閉じた。

ハウはしばらくそのモンスターボールを見つめた後、丁寧にボールホルダーに収納すると、アシレーヌの方を振り向いた。

「アシレーヌもお疲れ様。ポケモンセンターに戻ったら、みんなにもケケンカニのこと紹介しようねー。」

嬉しそうにうなずくアシレーヌを、ボールに戻す。

思えばマケンカニと再会した時、アシレーヌの特訓中だったのは幸いだった。彼は他ならぬアシレーヌと決着をつけたかったのだろうから。勝敗のつかなかったバトルを終わらせようと、信念を貫いて険しい山にも登り、見事目的を果たしたケケンカニに対して、ハウは人とポケモンの壁を超えた敬服の念を抱いた。そんなケケンカニが自分のボールを選んでくれたことを誇りに思うし、彼の隣に立って恥ずかしくないトレーナーでありたいと願った。

「おれも、決着をつけなきゃ。」

今日はいったん山頂近くのポケモンセンターに戻り、あと少しだけポケモンたちの調整をしたら。

きっ、と顔を上げたハウの目には強い光が宿っていた。

数日後、ラナキラマウンテンを下りたハウが真っ先に向かったのはリリィタウンだった。自宅に入り、荷物の片付けや休憩もそこそこに祖父のハラを探す。道場で弟子たちに稽古をつけているのを見つけると、区切りがつくのを待って声をかけた。

数日後、ラナキラマウンテンを下りたハウが真っ先に向かったのはリリィタウンだった。自宅に入り、荷物の片付けや休憩もそこそこに祖父のハラを探す。道場で弟子たちに稽古をつけているのを見つけると、区切りがつくのを待って声をかけた。

「ただいまー、じーちゃん。」

「おお、ハウ。帰っておりましたか。おかえり。」

にこりと笑み交わす。だがハウはすぐにその表情をひるがえし、ハラに向き直った。

「あの、じーちゃん。ううん、しまキングのハラさん。」

真っ直ぐにハラの目を見て言った。

「おれと大試練のバトルをしてください。」

唐突なかしこまった申し出に、ハラは眉をひそめた。

「ハウ、そなたはすでに大試練を終えたはず。次に正式戦を行うのはポケモンリーグで、大大試練改め四天王戦だとばかり思っておりましたがな。」

そう告げ、目を伏せる。

まただ、とハウの胸の奥はちくりと痛んだ。じーちゃんまた、おれのほう見てくれないんだ。

それでもハウは引き下がるわけにはいかなかった。四つの島の景色を自分の目で見て確かめること、様々な人やポケモンと出会うこと、大好きなマラサダの土地による味の違いを知ること……島巡りの目的はたくさんあったし、どれもハウを大きく成長させてくれた。けれどもその中でひときわ強く、始めからずっとハウの中で息づいていたのが「本気のハラに勝つこと」だった。

じーちゃんに、祖父と孫としてではなく、父のことも関係なく、しまキングと一人の島巡りトレーナーとして向き合ってほしかった。

そして今ならその本気を引き出せる自信が、ハウにはあった。

決着を、つけなければならない。

「本気のしまキングに勝たなきゃ、大試練を達成したことにはならないから。お願いします。」

ハウの真剣な態度を、さすがのハラも無下にすることはできなかったのだろう。うーむと低くうなりながらも、分かりました、と首を縦に振った。

そして始まった大試練。双方一歩も譲らぬ激戦の末、ハウもハラも最後のポケモンを残すのみとなった。舞台の上では二体のケケンカニが向かい合っている。

勝負は一撃で決まると、どちらも直感していた。それを左右するのはほんのわずかな差であることも、それがどちらに傾いているかを読み切れるほど相手の育て方が甘くないことも、分かっていた。

ケケンカニ同士が鏡のごとく見合ったまま、壇上は空気さえぴんと張りつめて動かない。

しまキングが選択する、最後の技は。

ハウはハラの顔を見た。

ハラはいつもハウを見ていた。どんなに厳しい勝負の時もいつも、片目でハウを見守っていた。その激しい形相としまキングの威圧がハウを怖がらせないように、いつも気を遣ってくれていた。

今、ハラは片目を他所にやる余裕もないほどに、真っ直ぐ両目でハウを見つめている。その形相は崖っぷちの局面で激しく相手を威嚇し、と同時に成長した孫であり愛弟子である男の姿を瞳に映して、少しばかり口角が上がっているようにも見えた。全然怖くなかった。ああ、とハウは心の中でため息をついた。

(おれ、やっとじーちゃんのゼンリョク、見られたよ。)

ハラがZリングを天にかざす。

ハウも同時にZリングを高く掲げる。

脈打つ大地の鼓動がそれぞれのケケンカニに、激しい勢いで渦巻きながら集まった。みるみるうちに光となってあふれだしたオーラに包まれ、ケケンカニたちは深く腰を落とし、互いのトレーナーと呼吸を合わせた。

「全力無双激烈拳!!」

ハウとハラの声がリリィタウンじゅうに高く響きわたった。

「強くなりました。本当に、強くなりましたな、ハウ。」

「強くなりました。本当に、強くなりましたな、ハウ。」

側に歩み寄って称えたハラの言葉は一度目の大試練を終えた時と同じ、しかしあの時以上に感慨のこもったものだった。

二つのZ技の激しい打ち合いが終わった時、舞台の上で立ちあがったのはハウのケケンカニだった。観衆の興奮した声。鳴りやまない拍手。ハラは目を見開き、悔しさを顔中ににじませた。が、すぐにほおを緩めてその表情を溶かすと、倒れたケケンカニを満足そうにボールに戻す。残ったケケンカニ――ハウの相棒が振り返って、誇らしげにはさみをぶるるんと振っていた。

それでハウもようやく、勝った、と実感したのだった。長い息が口からこぼれた。

穏やかに微笑んでいるハラに、ハウははにかんだ。

「おれにはじーちゃんが、カイが、ポケモンたちがいてくれたから。」

ハラは大きくうなずいた。

「良いケケンカニです。つい最近仲間にした、とはまことかな? 長い時間をかけて育んだ絆が、そなたらのZ技からは伝わってきた。」

「仲間になったのは最近だけどー、ずっと一緒に島巡りしてたんだ。なー、ケケンカニ。」

答えるようにケケンカニが吠えた。ハラはなるほど、と言ってハウのケケンカニを眺めた。

「なんにせよ、このようなポケモンとトレーナーが現れるとはわしも嬉しいですな。今後も同じケケンカニ使いとして、切磋琢磨しあいましょうぞ、ハウ。」

ハラが右手を差しだす。大きくて、ごつごつしていて、強く、優しい手だった。幼い頃から何度も抱かれ、守られ、そしていつか越えたいと憧れたその手に、ハウは今、自分の右手をしっかりと重ねる。

「よろしくお願いします。」

二人は互いの目を真っ直ぐに見つめ合った。

そんな二人の様子を見て嬉しくなったのか、ケケンカニがもう一度吠えた。ハウはハラとの握手を解くと、ケケンカニにぎゅっと抱きついた。彼がいたからハウはここまで来られた。じーちゃんの本気を引き出すことができた。口にするにはあまりにも熱い感謝の気持ちを手のひらに乗せて、ハウはその大きな体をぽんぽんと優しくたたき、銀色の毛並みをなでつけて整えてやった。

「ありがとう、ケケンカニ。これからもよろしくねー。」

ケケンカニは目を細めて、右のはさみをぶるるん、ぶるるんと振った。

こうしてハウのメレメレ島の大試練は、ようやく決着を迎えたのだった。