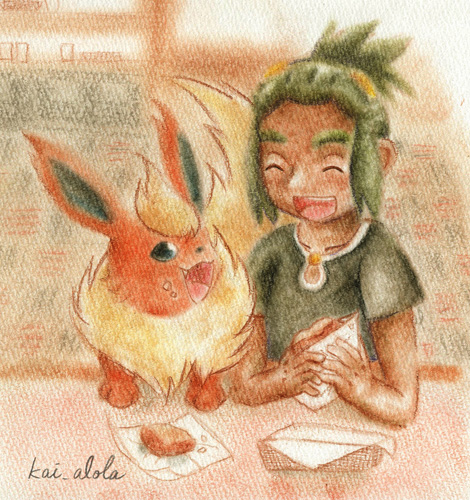

ハウとブースター

前編 後編

じゅわっと香ばしい色に揚がった生地に、たっぷり振りかけられたシナモンシュガー。甘く刺激的な香りにたまらず紙包みごとわしづかみにすれば、出来立ての熱が指先を通して「早く食べちゃえ!」とそそのかす。

じゅわっと香ばしい色に揚がった生地に、たっぷり振りかけられたシナモンシュガー。甘く刺激的な香りにたまらず紙包みごとわしづかみにすれば、出来立ての熱が指先を通して「早く食べちゃえ!」とそそのかす。

「いただきまーす!」

ハウは大きく口を開けてマラサダにかぶりついた。

マリエシティのマラサダショップに、ハウはブースターと一緒にいた。カウンター席に並んで腰かけ、大好物に舌つづみを打つ。

各地のマラサダショップを訪問し、島ごとの違いを舌でも確認するのがハウなりの島巡りだった。試練前の腹ごしらえとしても最適だし、何より一緒にいるポケモンの幸せそうな顔を見るのが好きだった。

ところがブースターはハウにならって最初の一口を食べたきり、耳を垂らして目の前のマラサダを見つめている。

「あれー、どうしたのブースター。好きな味じゃなかったー? お腹痛いのー?」

驚いてブースターをのぞきこむと、どうやら気に入らない味に対する無言の抗議というわけではなさそうだった。痛みに顔をしかめている様子もない。ブースターの目はどこかもっと遠く、今ではない時間を見つめていた。ははあ、とハウは思い当たった。

「……カイに負けたこと、気にしてるのー?」

マリエシティに着いてすぐ、ハウはカイにポケモン勝負を挑んだ。アーカラ島の大試練を達成し、手持ちポケモンたちも新たな姿に進化していた。未知の島に吹く風の中に今までとは違う空気を感じて、きっと勝てると自信があった。

結果は、ハウの負けだった。

「そんなのきみが気にしなくていいんだよー。それにポケモンバトルは勝ったり負けたりするからこそ楽しいんだから!」

ハウは笑ってブースターの頭をなでる。それでブースターも少し気が楽になったのか、耳を起こしてハウの顔を見、遠慮がちに一声鳴いた。ハウはうんうんとうなずくと、ほらマラサダあったかいうちに食べなよー? とブースターのを口元に運んでやった。ブースターは嬉しそうにかじりつき、きゅうと高い声を出す。その仕草がハウをほっこりと幸せにした。

マラサダを食べ終えるとハウはブースターをボールに戻し、一人でマリエの街道に出た。さてどこに行こうか。すぐ試練に行ってもいいけれど、もう少し街を散策してみたくもある。マラサダショップに入る前にすれ違ったリーリエが、図書館に行くようなことを言っていたから、おれものぞいてみようかな。

マラサダを食べ終えるとハウはブースターをボールに戻し、一人でマリエの街道に出た。さてどこに行こうか。すぐ試練に行ってもいいけれど、もう少し街を散策してみたくもある。マラサダショップに入る前にすれ違ったリーリエが、図書館に行くようなことを言っていたから、おれものぞいてみようかな。

図書館に向かう道をぶらぶらと歩きながら、ハウは先のブースターの様子が気にかかっていた。あんなにしょげたブースターの姿を見るのは初めてだった。負けたのがよっぽど悔しかったのだろうか。そんなに勝負にこだわるポケモンだとは思ったことがなかったのだけど。

ブースターは進化前のイーブイの頃からずいぶん人懐っこいやつだった。バトルだって遊びとしか思っていなさそうだったし、どんなに機嫌を損ねてもマラサダを前に置けばすぐに表情をとろけさせた。ころころと跳ね回って、手持ちポケモンたちの中でも一番幼い弟分のようだったイーブイが、立派に進化した時はハウも感激したものだ。

「イーブイ……ううん、ブースター。」

初めてその名前を呼んだ時のことを、ハウは思い出す。

コニコシティのジュエリーショップで、ハウは進化の石を二つ買った。一つはピカチュウをライチュウに進化させるための雷の石。もう一つがイーブイをブースターに進化させるための炎の石だった。

進化の石は一見ごつごつとした石くれのようだったが、ただならぬ力を内に秘めているのが手に取るだけで分かった。その雰囲気はZクリスタルにも似ていたが、もっと野性味のある、ポケモンが持つ可能性に直接作用するような荒々しい力だった。

ハウはまずイーブイをボールから出し、炎の石を差し出した。これを使うと進化できるんだと話しかければ、イーブイは神妙な顔つきで石を見つめた。

「イーブイ。ブースターになって、もっとすごいバトル、一緒にしよう?」

イーブイはうなずくと、自ら炎の石に身を寄せた。その瞬間、石から強い光がほとばしりイーブイの体を包んだ。燃え盛る炎のような輝きがイーブイと一体になり、輪郭を溶かして新たな形を作っていく。ハウはその一部始終を見届けようとしたが、あまりにまぶしくて叶わなかった。

やがて光が収まった時、炎の石は跡形もなく消えて、代わりに進化を遂げたイーブイ――ブースターが立っていた。

胸のどきどきが抑えきれず、ハウは震える声でブースターを呼ぶ。するとブースターは、火山の中でマグマがたぎるような声を響かせ、ハウに答えた。

「進化おめでとう、ブースター!」

ハウはぎゅっとブースターを抱きしめた。イーブイの時よりもずっとかさを増した首元の体毛に腕がやわらかく沈み、緋色の毛皮からは優しい炎の温度が伝わってくる。

ブースターもハウに甘えてほおをすり寄せた。額の毛がもふもふと当たってくすぐったかった。

ジュエリーショップの店員たちが、二人に温かい拍手を送ってくれていた。

そういえばブースターがカイと戦うのは初めてだった。とても強い友達がいるんだと話して聞かせてやってはいたから、いざ勝負した結果「もっとすごいバトル」ができなかったと落ちこんでしまったのかもしれない。

そんなのおれは少しも気にしてないのになー、とハウは思う。カイとの勝負はいつだってすごかった。お互い成長しているのが技を通じてばちばちと伝わってきて、ハウはカイと勝負するのが好きだった。そりゃもちろん、勝てればもっと楽しいだろうけど。ハウはまだ一度もカイとのポケモン勝負に白星を上げたことがなかった。そろそろおれだって、一回ぐらい。

なぜコニコシティで炎の石を選んだのか、ハウは実のところはっきりと自覚していた。カイがアローラで最初に手にしたモクロー、つまりカイの強力な相棒に、ブースターならタイプ相性で有利が取れると思ったからだった。……そんな理由で手持ちポケモンを選んだのは初めてだった。

その時、突然ハウは鋭い疑惑に胸をつらぬかれた。ジュエリーショップで進化の石を差し出した時、イーブイは炎の石ではなく雷の石を見てはいなかったか?

イーブイは、本当は違うポケモンに進化したかったんじゃないか?

思い返せばイーブイの進化先について、イーブイの意思を十分に確認したかと問われれば、ハウは自信をもってうなずけない。たくさんあった可能性を、自分のつまらない焦りで潰してしまったのではないだろうか。しかもそれでもカイに勝てなかった。どうせ結果が同じなら他のポケモンに進化したかったと、ブースターはあんなにしょげた様子だったんじゃないだろうか。

ブースターは、ハウを恨んでいるのではないだろうか。

悪い考えは次々に連鎖し、ハウはぶるるっと頭を振った。そうかもしれない。でもそうじゃないかもしれない。ブースターから恨みの視線を感じたことはなかったし、さっきだってとても幸せそうにマラサダを食べていた。

「ブースターのこと、ちゃんと見てあげなきゃ。」

そう自分に言い聞かせた時、マリエ図書館に到着した。

しんとした空気に、時折混ざるくぐもった人の声。マリエ図書館は独特の雰囲気に包まれていて、ハウはなんとなく背中を伸ばした。

しんとした空気に、時折混ざるくぐもった人の声。マリエ図書館は独特の雰囲気に包まれていて、ハウはなんとなく背中を伸ばした。

リーリエいるかなと思って本棚の間を歩いて回ると、様々なタイトルの本が目に入った。「シンオウリーグ創設秘話」「オーキドポケモン記」……この辺りは伝記か何か。 「十五ポケモン漂流記」「エルマーとカイリュー」……たぶん冒険小説だろう。「リージョンフォームとその可能性」「オドリドリの舞によるコミュニケーション類型」……ポケモンの生態研究の本も充実しているらしい。

その中で一冊、目にとまった本があって、ハウは立ち止まり棚からそれを取りだした。

「イーブイ進化論」。

さっき歩きながら考えてたこと、気にしちゃってるんだなーと、自分で自分に苦笑する。イーブイが何に進化できるのか今さら知ったところで、もうハウのイーブイだったポケモンが生きる道は決まってしまっているというのに。

それでもせっかく手に取った縁だし、本の中身も気になったから、ハウはぱらぱらとページをめくった。イーブイとその進化形が見せる仕草の瞬間を切り取ったスケッチが、情景を説明する解説文と共に何ページにも渡って続いていた。ざっと眺めるだけでもその情報量の多さと著者の深い愛情がうかがえる内容だ。

「お兄さんが持っているそれは、『イーブイ進化論』かのう。」

声をかけられてハウは顔を上げた。上品な身なりをした白髪の老婆が一人、メモ用紙を手にハウの側に立っていた。老婆はゆったりとした動きでメモを見つめ、もう一度ハウの手にしている本を見つめ、やっぱりそうですのう、と口にする。どうやらこの本を探していたようだ。

「ちょっと立ち読みしてただけだよー。借りるつもりじゃないからー、どうぞ。」

ハウが本を差しだすと、老婆は「そうですかの、どうもありがとう。」と「イーブイ進化論」を受けとった。

「お兄さんもイーブイが好きですかの。」

「うん。おれねー、ブースター持ってるんだ。おばあさんもー?」

「ええ。わしはサンダースを。若い頃からずーっと連れ添う仲よ。人生の酸いも甘いも皆、共に経験してきた相棒。」

「わーっ、そうなんだ! かっこいいなー!」

思わず声のトーンが上がり、はっとしてハウは口元に手を当てる。てへへとはにかむと、老婆は黙って微笑んだ。同好のトレーナーに会えて嬉しいと老婆のほうも思ってくれているらしい。

だから図書館の静けさを破らないようにひっそりとハウがささやいた次の言葉は、本当に何気なく、先輩に簡単な助言を求める軽い気持ちで口から出たのだ。

「ねーねー、イーブイってさー、やっぱり一度進化するともう元には戻れない?」

ハウの質問を聞いた瞬間、老婆の笑みが固まった。ハウがあれ? と思った時には、老婆は借りようとしていた本をそそくさと棚に戻し、ちょっとお兄さん、とハウを見据えた。

「わしとポケモンバトルしてくれませんかのう?」

口調は変わらずたおやかなのに、なぜかその奥に激情というか殺意すら感じ、ハウは気圧されて思わずうなずいていた。

マリエシティの北はずれに、ポケモンバトルをするのに格好の空き地があった。

「ブースターをお出しくだされ。わしはもちろん、この子を。」

言って老婆が投げたモンスターボールから飛びだしたのはサンダースだ。とげとげした特徴的な毛並みは、雷光というよりもよく使いこまれた草織物の金色に似ているとハウは思った。重ねてきた時間の長さを感じさせる風格が、サンダースの鋭い眼光や低くうなる声からもにじみ出ていた。

「よーっし出番だよー、ブースター!」

ハウも勢いよくボールを投げ、出てきたブースターが元気に吠えた。老婆はうむ、とうなずく。

「良い色のブースターですのう。若さにつやつやしておるわ。しかし手加減はいたしません。サンダース、雷を落としなさい!」

草織物の金色にばちりと光が走り、針のように逆立った。発生した電撃がブースターの頭上に集まるのをハウは察知する。

「上から来る! 避けて、ブースター!」

ハウの掛け声に合わせてブースターが飛びすさったのと、とどろく電気の束がブースターの立っていた場所に落ちたのとはほぼ同時だった。間一髪ブースターの方が早かった。ハウはほっとしつつも、えぐれて黒焦げになった地面を見て背筋を凍らせる。こんなの当たったらひとたまりもない。

「ブースター、炎の牙!」

しかしおびえているひまはなかった。攻撃は最大の防御。次の雷が落ちる前に仕留める!

一声鳴いて返事をしたブースターの牙が炎をまとう。サンダースに向かって突進し、熱せられた牙をその体に食いこませた。攻撃は確かに命中した。だが、サンダースはわずかによろめいただけで、ぶわりと毛を逆立てたかと思うと、ばちん! 閃光が走ってブースターが吹き飛んだ。高く響くブースターの悲鳴。

「ブースター!」

なんとか起き上がったが、様子がおかしい。小刻みに震えている。直接流しこまれた電気が体の中に残って筋肉をけいれんさせているようだった。

「大丈夫ー!? もう一度炎の牙!」

ハウが指示しても動かなかった。

サンダースをにらみつけ、ぶるぶると震えるばかりのブースターの後ろ姿を見て、ハウは息が止まる。

サンダースに、進化していれば

サンダースに進化していれば、体内に入りこんだ電流など簡単にこなせただろう。素早い動きの攻撃ならもっと通ったかもしれない。何よりブースターが、それを願っていたのではないだろうか。望まない姿で戦わされて、カイにも勝てず、こんな無様なピンチに追いこまれて、おれが、おれがブースターに進化させてしまったから――

「自分が進化先を誤ったから今負けそうになっていると思っておりますのう、ブースター使いの若者よ。」

老婆が口を開いた。ハウはハッと彼女を見た。なんで分かるのー? と問われるまでもなく、老婆はハウの表情からその質問を読み取ったようだ。

「イーブイの進化をなかったことにできるかなどと気にする者が、考えそうなことですからのう。」

ブースター使いの若者よ、と老婆は大声を張りあげた。

「そのブースターを見よ! 彼は後悔しているか? 鋭くかみつくその牙は、サンダースになりたかったと嫉妬の炎に燃えていたのか?」

ハウはブースターを見た。ブースターは口元から炎をこぼしながらがちがちと歯をならし、なんとかしてハウの指示に応えようと震えている。体の内からまとわりつく電気と必死に戦っている。動けないながらもぴんと尾を立てて相手を威嚇し、耳はこちらを向いてハウの指示を一言ももらすまいとしていた。その目には後悔も羨望もなく、ただハウとつかむ勝利だけが映っていた。

「ブースター……。」

ハウはぐっと拳を握った。ブースターが振り向いて、力強くうなずいた。ハウもその目を真っ直ぐに見た。

「勝ちに行こう、ブースター! 電光石火!」

ブースターが気合いを込めた雄叫びを上げ、体内の電気を克服した。そしてサンダースに向かって目にも止まらぬ速さで駆けだす。老婆はにやりと笑った。

「そうでなくては。サンダース、全力で迎え撃ちなさい。放電!」

ハウが確認できたのは、サンダースが攻撃体勢に入るよりも早く、ブースターが渾身の体当たりを直撃させたところまでだった。サンダースがぐらり揺れたと同時にまばゆい光が二体を包んで、何も見えなくなる。空気中をびりびり走る電撃か衝撃かに肌を焼かれる感覚がし、再び目を開けた時にはブースターが地面に倒れ、サンダースがその側に立っていた。

「あーっ、ブースター!」

急いでハウはブースターに駆け寄る。抱きあげて名前を呼ぶと、ブースターはきゅうと弱々しい声で答えた。これ以上戦うことはできない状態だった。

「ありがとー。よく頑張ったねー。」

ブースターの頭に乗せた手を何度も往復させた後、ハウは彼をボールに戻した。側に老婆がやって来て、サンダースをボールに入れると、微笑んだ。

「良いバトルでしたのう。特に、最後の思いの通った一撃は、誠に良うございました。」

ハウは嬉しいような、恥ずかしいような顔をしてぺこりと頭を下げた。

それから老婆はポケモンセンターまでハウに付き添ってくれた。

「いきなりすみませんでしたのう。昔、同じようにイーブイの進化先を間違えたと悩んで、ポケモンの目を見ることを忘れた知り合いがおりましての。ついカッとなって勝負を挑んでしもうたのです。」

ロビーに置かれたソファで、回復したポケモンたちを隣に座らせ、ハウと老婆は話をしていた。ブースターはしっぽを振りながらサンダースに向かって何か声を上げているが、サンダースは相手をするのが面倒なのかあるいは本当に眠いのか、老婆にくっついて丸くなっている。

「ううんー。おれも、あと少しでブースターの気持ち、踏みにじっちゃうところだった。おばあさんが戦ってくれて、ブースターに向き合えて、良かったよー。」

傍らのブースターの毛並みをハウは優しく整えた。ブースターはサンダースからハウに視線を移すと、気持ち良さそうに体をすり寄せた。

それからハウは改めてブースターに向きなおる。その目を真っ直ぐに見つめて、勝手に不安に思っちゃってごめんな、と謝った。

「おれ、きみがブースターに進化してくれて本当に嬉しいんだ。おれも強くなるよ。だから……これからも、一緒に戦ってくれる?」

もちろん! と言葉が聞こえそうなほどのブースターの迷いない返事は、ぽっと灯った炎のように温かく力強く、ハウの心を照らした。

老トレーナーとその相棒は、そんな二人をにっこりと見守っていた。

ハウが島巡りトレーナーで、これからホクラニ岳に試練を受けに行くことを知ると、老婆は十番道路までハウを案内して見送ってくれた。ハウは大きく手を振って老婆に感謝と別れの言葉を告げ、ブースターと共に道を歩き始めた。

「あーっ! そういえばあのおばあさんの名前聞くの忘れてたよー。」

ブースターと顔を見合わせ、ハウはまあいっかと笑う。

「またいつかきっと会えるよねー。

……あっ、ブースター、あそこにきのみのなる木があるよー。採りに行こうか!」

返事に吠えるブースターと木に向かいながら、ハウはハッとしてまさかね、と木の周りを観察した。うん、何もいない。山盛り落ちているきのみの中にも、陰になった木の裏側にも、ポケモンの気配はない。ほっとして地面にかがんだその瞬間、

「うう! うう!」

ブースターが何やら楽しげにぴょんぴょん駆けだした。どうしたのブースター、と声をかける間もなく、ハウはブースターの走っていった先に一匹のポケモンの姿をみとめた。

「マケンカニ……。」

ブースターは遊び相手とでも思っているのだろうか、マケンカニの周りをくるくる回っている。マケンカニは少したじろぎつつも、ブースター越しにハウを見つけるとなんだか嬉しそうなそぶりではさみを振った。ぷるるん、ぷるるん。

その独特な動きは、ブースターがまだイーブイだった頃にアーカラ島で出会ったマケンカニとそっくりだった。まさか、本当に? ハウは目を丸くしたが、マケンカニをびっくりさせないように黙ったまま、ゆっくりと彼に歩み寄った。ブースターが回るのをやめてハウの隣に来た。

「アローラ! おれねー、ハウ! きみ、もしかして前にもおれと会ったことある?」

マケンカニがこくりと縦に頭を振った。ハウは確信した。

「メレメレ島で一回と、アーカラ島で一回?」

マケンカニがこくこくとうなずいた。それでハウは再び目を丸くし、今度こそ「すげー!」と声を伴って、自身の驚きを表現した。

「島巡りするマケンカニなんて初めて見たよー。」

分かっているのか真似しただけか、ブースターも口をあんぐりと開けて同じような音を出した。

マケンカニはそんなことよりも、とハウのズボンのポケットを引っ張る。どうやらポケマメが欲しいらしい。ごめんね、とハウはマケンカニの頭をなでてやった。

「今日はポケマメ持ってないんだー。」

それならば、とマケンカニはハウの手のひらをかわすように離れると、ゆらゆら体を揺らしながら両のはさみを体の前に構えた。バトルの誘いだった。ブースターがぱっとハウの前に飛びだし、大きなしっぽをぶんぶん振ってマケンカニに向かい合う。

「わー、だめだよブースター!」

慌ててハウはボールを取り出す間も惜しみ、ブースターを抱えて引き戻した。これから試練に挑むのだ。できるだけ体力を温存しておきたいし、マケンカニと争いたくもない。

「おれたちこれからホクラニ岳まで島巡りの試練に行くんだー。だから、きみとのバトルはまた今度ねー。」

腕の中でばたばたしているブースターをモンスターボールの光に包んで、ハウはマケンカニに手を振った。

マケンカニはバトルを断られてきょとんとしていたが、ハウがどこか大事な場所に行きたいことを理解したようだ。おとなしく引き下がった。

ホクラニ天文台行のバス停を目指しながらハウがちらりと振り返ると、ちょっぴり寂しそうにぷるるん、とはさみを揺らすマケンカニの姿が小さく見えた。